第一生命経済研究所での執筆レポートを参考に

2025年7月5日付の読売新聞全国版(夕刊・オンライン)に「学校予算の使い道を決めるのは生徒…主権者意識育む狙い」という記事が掲載されました。

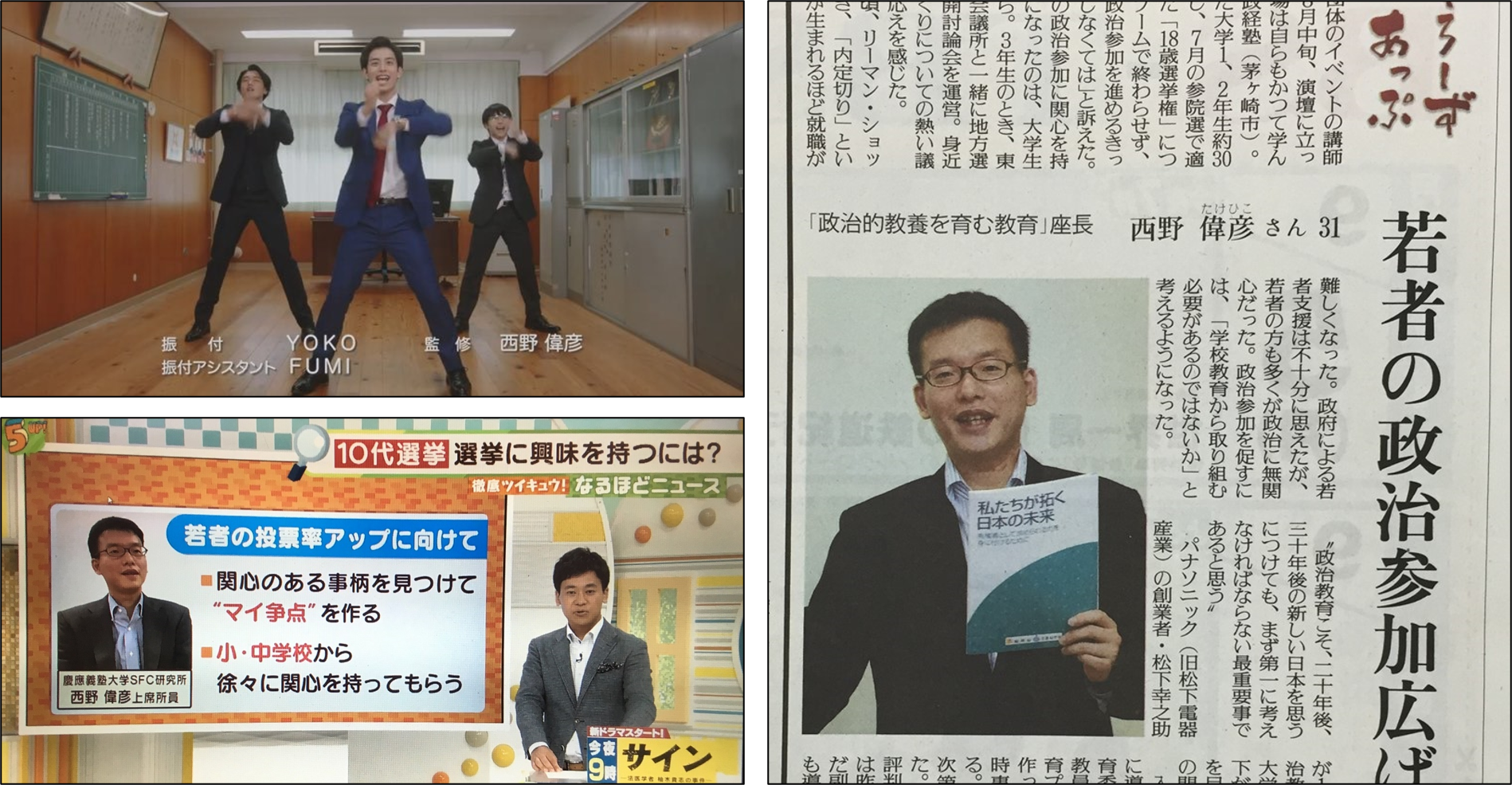

第一生命経済研究所主任研究員として執筆したレポート「投票率向上のカギは『ルール決め』の経験に~家庭・学校・地域での意思決定に関わる主権者教育を~」をご覧いただいた読売新聞の記者の方からの取材依頼がきっかけです。

生徒会を含めた学校予算の意思決定プロセスに中高生が関わることは主権者教育としても重要であることを長年にわたり主張していましたが、今回の読売新聞の記事では、まさに自治体における先進事例(東京都中野区・山形県南陽市)が紹介されています。

記事は読売新聞オンラインで公開されているほか、Yahoo!ニュースでも配信されていますので、ここでは私のコメント関連をご紹介します。

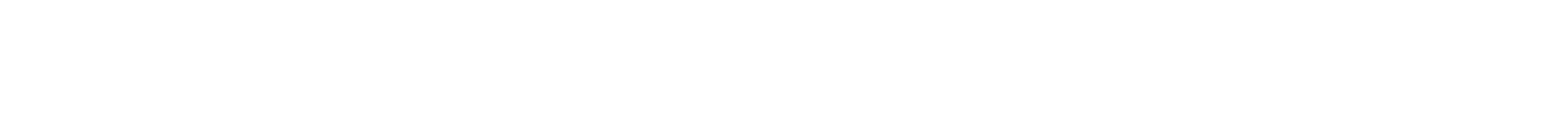

18歳選挙権の実施以降、補欠選挙を除く国政選は計6回行われた。しかし、10代の投票率はいずれも全体の投票率を下回り、今回の参院選でも課題となっている。

読売新聞オンライン2025年7月5日付より

ただ、子ども時代にルール作りに関わる経験は、投票率向上につながる可能性がある。

第一生命経済研究所(東京)が今年3月、18~69歳の男女を対象に行ったインターネット調査(有効回答数1万人)では、生徒会活動など、学校のルール決めに関わった経験がある人で、「普段から投票に行っている」人は72.3%だった。

調査を担当した西野偉彦主任研究員は「既存の仕組みを主体的に変える体験をすることが、社会への関心につながり、投票行動に表れているのだろう」と話す。

記事で紹介されている「ルール決めと投票率」に関する調査について詳しい内容をお知りになりたい方は、2025年6月に第一生命経済研究所HPで公開した執筆レポートをご参照ください。

高校生と政治教育を考えるイベント-300x200.jpg)

コメントを残す